I-En phase post-mortem précoce

A)Méthodes thermométriques

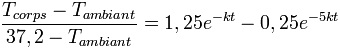

1)Modélisation de l’évolution de la température selon les formules de Henssge

Une formule mathématique élaborée par le docteur Clauss Henssge, permet de déterminer l'heure de décès à partir de la température d'un corps, de la température ambiante et de la masse de l'organisme.

Dans cette formule, K est une variable déterminée grâce à la masse (en kg) du cadavre.

Des corrections peuvent être apporte ensuite pour tenir compte de l'habillement du cadavre, de l'humidité et de la force du vent...Malgré tout cette méthode de datation présente quelques défauts:

- elle n'est valable que dans une fourchette de 3 a 18 h.

-En utilisant cette méthode on présume que le température du corps a la mort de la personne était de 37,2C• chiffre qui peut varier de façon importante dans le cas par exemple d'une hypothermie ou d'une hyperthermie.

-Les formules de Henssge supposent que la température ambiante est restée constante. Cela peut poser certains problèmes si le cadavre est retrouvé dans un milieu extérieur, où règne un climat variable.

Exemple d'utilisation :

Cadavre de 80 kg dont la température interne est de 20° alors que la température extérieure est de 10°.On trace un trait reliant la température interne de 20 °(à gauche) et la température ambiante de 10° (à droite). Ce trait coupe la droite diagonale en un point. On trace alors une seconde droite partant du centre de la cible et passant par le point précédent.

Sur l'arc de cercle correspondant à une masse corporelle de 80 kg, on lit un délai post-mortem de 20h. Sur l'arc le plus extérieur, on lit que l'intervalle de confiance à 95% est de +/- 3,2h (sans facteur correctif) ou 4,5h (si facteur correctif). Cela signifie qu'un corps nu, de 80kg dans un air calme de 10° dont la température interne est de 20° est mort entre 16,8h et 23,2h plus tôt.

Comme un médecin légiste n'a pas toujours sous la main une calculatrice scientifique pour déterminer t en fonction de T, Claus Hengsse a créé un système d'abaque permettant de déterminer, en fonction de la température du corps, de la température ambiante et de la masse de l'individu, le temps probable de la mort.

C'est le nomogramme de Henssge.

À la valeur trouvée par le nomogramme de Henssge, il faudra appliquer des facteurs correctifs en tenant compte du fait que l’évolution de la température dépend de nombreux facteurs tels que :

• Des caractéristiques propres au corps : température initiale, âge, éventuellement présence de vêtements…

• Des conditions dépendant du milieu extérieur : présence de vent ou de courants d'air, présence d'humidité, variabilité de la température extérieure.

2) Mise en application

Sur le lieu d'un décès, il est essentiel de mesurer la température centrale du cadavre aussi bien que celle de l’environnement (c’est-à-dire la température de l’air ambiant).

Les deux mesures doivent être réalisées au même moment avec le même instrument, et l’heure de la mesure doit être notée avec précision.

Presque toujours, la température du cadavre sera mesurée au niveau rectal tout en sachant que ce site anatomique peut présenter des problèmes lorsque la victime a pu faire l’objet de violences sexuelles.

Lorsqu'elle est mesurée dans des conditions appropriées, la température du corps doit être considérée comme l’un des meilleurs estimateurs du délai post mortem pendant les 24 premières heures.

B) La rigidité cadavérique

La rigidité cadavérique est un raidissement progressif du corps, dû à une perte d’élasticité des fibres musculaires des muscles striés squelettiques*. Il se manifeste entre trois a quatre heures après le décès et dure au plus 12 à 14 heures après la mort. Elle régresse à partir de 14 heures pour enfin disparaître dans les deux à trois jours qui suivent le décès, moment où commence la putréfaction.

1) Les causes

Elle trouve son origine dans l’arrêt de la respiration cellulaire, ce qui entraîne une accumulation d’ions calciums dans la cellule. Ces ions se lient à la protéine troponine qui est responsable de l’interaction entre la myosine et l’actine dans les fibres musculaires.

L’interaction entre les protéines est ainsi stabilisée, ce qui immobilise les muscles. Comme pour la température corporelle, la rigidité cadavérique permet d’estimer l’heure de la mort, mais cette technique possède aussi ses limites (elle varie en fonction de la musculature, en cas d’asphyxie, de stress, de l’âge de la victime…).

De plus, on ne peut pas la quantifier précisément.

2) Mise en application

La rigidité qui débute par la nuque et la mâchoire inférieure descend en 12 heures par le tronc jusqu'aux pieds. En réalité, elle se produit partout en même temps mais donne une impression de progression descendante car sa perception est plus lente dans les membres inférieurs où les muscles sont plus épais.

Des températures basses peuvent la retarder, tandis que des muscles actifs avant le décès peuvent, à l'inverse, durcir plus rapidement.

C'est un indicateur très relatif sauf face à un corps ni rigide ni putréfié (décomposé) qui indique un intervalle post mortem inférieur à 3 heures.

*(Ils ont pour fonction d'assurer la motricité du corps dans son environnement, en permettant de faire bouger le squelette de manière volontaire.)

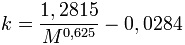

C) Les lividités cadavériques

Pour que les médecins légistes puissent remonter jusqu’à l’heure de la mort, une analyse pratiquée est d’étudier les lividités, c'est-à-dire le changement de couleur de la peau de la victime.

1) Les lividités mobiles

Quelques minutes après la mort, les vaisseaux sanguins se dilatent, ils perdent leur étanchéité, et le sang s’en échappe alors.

Par la force gravitationnelle, il coule au plus bas dans le corps humain. Environ 4 heures après la mort le sang commence à s’accumuler dans les zones les plus basses et où il n’y a aucune pression, comme à la nuque, au bassin, et aux genoux, si le corps est allongé.

Au niveau de ces endroits, l’accumulation de sang va provoquer un changement de couleur de la peau, qui va progressivement devenir violacée, en passant d’abord par le rouge.

Le médecin légiste va bien examiner ces lividités, pour voir si elles sont mobiles, c'est-à-dire si la couleur de la peau change encore à ces endroits, ce qui veut dire que la mort a eu lieu il y a moins de 14 heures.

2) Les lividités fixes

« Lividité fixe », signifie que la peau est violette, même aux endroits les plus hauts. Cela signifie donc que le crime a eu lieu depuis plus de 14 heures. Les lividités cadavériques ont une autre utilité : comme elles sont absentes des zones d’appui et de pressions, leur disposition permet dans certains cas de repérer que le cadavre a été changé de position.

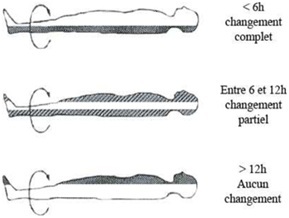

D) Dosage du potassium dans l’humeur vitrée de l’œil

L’humeur vitrée ou corps hyalin est formé de 95 % d'eau, il donne à l’œil sa forme et sa consistance : il représente ainsi 90 % du volume de l’œil. Son rôle est de garantir la rigidité du globe oculaire, et de maintenir la rétine en place contre la paroi de l’œil. On l'abrège parfois en désignant cette structure comme étant « la vitrée » de l'œil.

Lorsqu’une personne est vivante, cette substance ne contient aucune cellule et aucun ion. Lors de la mort, les membranes des cellules composant l’humeur vitrée de l’œil subissent des dommages irréversibles et perdent toutes leurs propriétés, notamment celle d’être imperméable aux ions.

En leur devenant perméable, les cellules entrainent une libération des ions dans l’organisme, notamment d’ions potassium. La concentration en ions potassium de l’humeur vitrée va donc augmenter en même temps que le délai post-mortem et la variation de concentration en potassium dans l’organisme va servir à dater approximativement l’heure du décès.

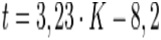

La température joue un rôle important dans ce phénomène. En effet, en cas de temps froid, le potassium va être libéré beaucoup moins vite qu’en cas de temps chaud. Une formule a été établie afin de déterminer le délai post-mortem :

Avec : t : temps depuis le décès en heures

K : concentration en potassium en mmol/L

Le vitré est recueilli par ponction à l’angle externe des deux yeux à l’aide d’une seringue équipée d’une aiguille IM ou IV.

Le liquide obtenu (environ 1,5ml par œil) doit être aussitôt centrifugé afin d’éliminer un éventuel culot cellulaire.

L’heure du prélèvement est à noter avec précision.

La présence de sang ou d’une coloration verdâtre dans le prélèvement, témoin d’un début de putréfaction, rend le milieu impropre à la détermination du délai post-mortem.

L’intérêt principal de cette méthode est qu’elle serait, d’après certains scientifiques, utilisables jusqu'à 5 à 7 jours après la mort (contrairement à la méthode thermométrique qui est optimale jusqu’à 24 heures).

L’inconvénient de cette méthode est son imprécision. En effet, elle permet, à partir de la concentration en potassium de l’humeur vitrée de l’œil, de déterminer l’heure du décès à plus ou moins 9 heures près.

De plus, les facteurs exogènes, notamment la température, et les facteurs endogènes comme la durée de l’agonie ou des troubles hydroélectriques pré-mortem, influencent beaucoup son résultat.